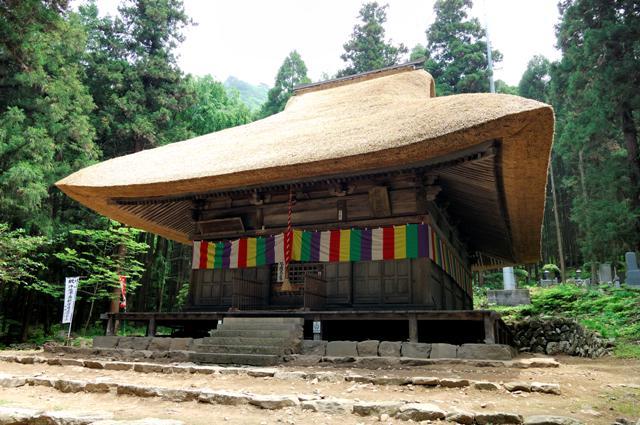

龍嶽寺

下條村

下條氏の菩提寺で伊那地方の名刹。臨済宗妙心寺派、本尊は聖観世音菩薩。

2022.3.7 長野県知事 阿部守一

観光スポットが283件見つかりました

下條村

下條氏の菩提寺で伊那地方の名刹。臨済宗妙心寺派、本尊は聖観世音菩薩。

下條村

県下でも数少ない式内社相殿2社殿は室町時代に京都より招いた工匠吉村泉和守一門作。

伊那市

伊那市長谷地区には日本武尊が東征の帰途この地に立ち寄り、村人を悩ませていた大蛇を退治したとの伝説があり、後の世の人々がその恩沢を慕い、尾張の熱田神宮の形影をお迎えし産土神とし...

長野市

若穂保科にあり、奈良時代に行基によって千手観音が刻まれ、小堂に安置されたのが始まりと伝えられています。日本最古といわれる「鉄鍬形」や両界曼荼羅図、千手観音など9つの重要文化財...

長和町

京都嵐山の松尾大社を本社とする酒造の守護神として信仰されました。4月には、春の例祭「奉納相撲」、9月には江戸文化伝統の三頭獅子の舞う松尾神社例祭「大山獅子」が行われます。

駒ヶ根市

国の名勝に指定され、静寂な環境と風致は長野県下随一と称せられています。紅葉も見事で10月下旬~11月上旬頃には、境内各所に植えられたもみじが赤や黄色に色づきます。紅葉の見頃に...

飯山市

例年の見ごろ:11月上旬~中旬飯山市は文豪・島崎藤村が「雪国の小京都」と呼んだほど、寺の多い町。JR飯山駅付近には20カ寺程の寺社が点在しています。秋は紅葉やイチョウの黄葉が...

立科町

霊峰蓼科山を御神体とする神社で、主祭神に高皇産霊神(たかみむすびのかみ)を祀る。里宮の入口には樹齢1500年以上の神代杉(別名高井明神の杉)が立つ。奥宮は蓼科山頂に鎮座している。

原村

自分と向き合い癒す時間。月の会では、お寺ならではの穏やかな空間で自分と向き合いココロとカラダの調整をしていく寺ヨガ・坐禅・写経などを行っております。体験ご希望の方はご予約下さい。

本尊は釈迦牟尼仏。芦田城主光玄がその父光徳の追福のために建てたものと伝えられている。正面入口にある不開門(あかずのもん)は、諏訪の宮大工、立川流の工匠の手によるものと言われて...

境内の裏山に津金寺に帰依し保護を加えた信濃の名族滋野氏の墳墓が三基あり、今も静かに昔を語りかけています。滋野氏の墳墓三基は、昭和49年に『津金寺宝塔』として長野県宝に指定され...

大町市

現在の建物は江戸時代のはじめのものですが、現存するわが国最古の神明造りの様式を正確に伝えていることから、本殿・釣屋・中門は国宝に指定されています。社宝は、室町時代初めの永和2...

大町市

嘉祥2年(849)の創建といわれています。昔、この地を治めていた仁科氏が厚く信仰していた熊野権現那智大社を分社したと伝えられ、本殿は地方色豊かな安土桃山時代の様式をよく留めて...

大町市

覚音寺はかつて坊を12ヶ所持つ大寺で、その創建は平安時代初期にまでさかのぼると推定されています。木造千手観音立像・木造持国天像(2025年4月18日の地震で被害)・木造多聞天...

大町市

県内最古の曹洞宗寺院。2階建て楼門形式の山門は明治の初めに松川村観勝院から移築したもので、諏訪大社の宮大工立川和四郎のみごとな彫刻が各所に施されており、県宝に指定されています...

小布施町

竜や獅子がきめ細かに彫刻された三門は200年前に建立されたもので、町宝にも指定されている。現在の本堂は、当時の大正15年に再建されたものである。村びとの寄進によって造られたと...

小布施町

雁田山麓にある真言宗の寺で、地域の人々には「雁田の薬師さん」と呼ばれ親しまれている。茅葺き屋根で入り母屋造りの「薬師堂」は室町時代初期(応永15年・1408年)の代表的な建物...

小布施町

開創は文明4年雁田城主の荻野備後守常倫公の開基で、開山は不琢玄珪禅師。本堂内大間、21畳の大きさの鳳凰図は葛飾北斎晩年最大の作品です。本堂裏手には、戦国武将・福島正則の霊廟が...

小布施町

伊勢神宮に由来する。遠くてお伊勢参りができない人々のため、地方の要所に大神宮と旅屋を建てそこでおふだを授けた。ここには、皇大神社のほか、金比羅社、八坂社、西乃宮社などが合祠さ...

青木村

長野県宝に指定されている本殿は五間社流造で見世棚造りです。扉口が中央柱間に一つだけという大変めずらしい型式です。

ジャンル・エリアから絞り込んで探す

フリーワードで探す